偶然的起源 浅谈块状非晶发展史

1960年9月3日出版的《Nature》上,在869页刊登了一篇很短的文章,题为“Non-crystalline Structure in Solidified Gold-Silicon Alloys”。文章在版面上仅占据了一个竖栏多一点,含有一个图,字数上等效于半页纸。就是这篇文章,报道了人类首次发现了一种新的凝聚态物质——金属玻璃。其中的意义远非是当时人们所能够想象、预见的。

这篇文章与一位著名的科学家 Duwez,以及一个偶然的实验是分不开的。在 Duwez 试图用快速凝固方法合成 Au-Si 固溶体时,由于超高速度冷却熔体,使得金属熔体中无序的原子来不及重排,很偶然地得到了大约 20 µm 厚的 Au 75 Si 25 (at.%) 非晶合金—不透明的金属玻璃。 至此,真正意义上的金属玻璃诞生了。

从此之后,人们才逐渐认识到这类材料的重要性,并逐渐形成了非晶合金发展的第一个高潮期。

Pol Duwez(当时美国加州理工学院的教授),1907/12/11出生于比利时,1984年12月31日辞世。他被公认为是液相急冷技术和非晶合金的发明人。

上世纪七十年代,陈鹤寿 (Chen H S) 及合作者用简单的水淬方法在相当低的冷速(103K/s 范围内)下制备出 1∼3 毫米直径的 Pd-Cu-Si 块体非晶合金棒。

上世纪八十年代初,Turnbull 和他的学生翟显荣 (Kui W H) 发明了一种叫作助溶剂包裹的方法(Fluxing 方法)制备出厘米级的 PdNiP以及Pt基非晶合金。

但是Pd、Pt 都很昂贵,加上制备工艺复杂,难以工业化推广,Pd、Pt基非晶合金只能用于非晶物理的基础研究。

非晶合金材料制备的难题造成非晶材料的研究在上世纪八十年代曾一度从热门研究课题变成冷门。但是,Pd基非晶合金的发现具有重要意义,这项工作证明在合金中可以获得大块非晶材料。而且这类块状非晶合金的获得是因为其内在强的非晶形成能力,并不是靠改善工艺条件。这为探索新型块体非晶合金提出了新的思路。 至今,Pd非晶合金仍然是研究非晶基本问题的最佳模型体系之一。

大师的引领带动国外非晶合金研究快速发展

终于在上世纪八十年代末迎来了两位大师:日本东北大学金属研究所的 A.Inoue和美国加州理工的 W.L.Johnson。Inoue是Chen H S和增本键的学生,W.L.Johnson是Duwez 的学生,他们都是接替导师开展非晶合金的研究,长期、持续的研究和积淀使得他们能够取得重要的突破。

他们改变了过去重点关注从工艺条件来改进非晶形成能力的方法和思路,从合金的成分设计的角度, 通过多组元合金混合来提高合金系本身的复杂性和熔体粘度,从而提高非晶形成能力,并发明了金属铜模浇铸方法,获得了由常用金属组成的,直径为大于1mm,甚至大于10mm的棒、条状的La-Al-Ni-Cu,Mg-Y-Ni-Cu,Zr-Al-Ni-Cu,Cu-Ti-Zr,Zr-Ti-Cu-Ni-Be等新型块体非晶合金体系。

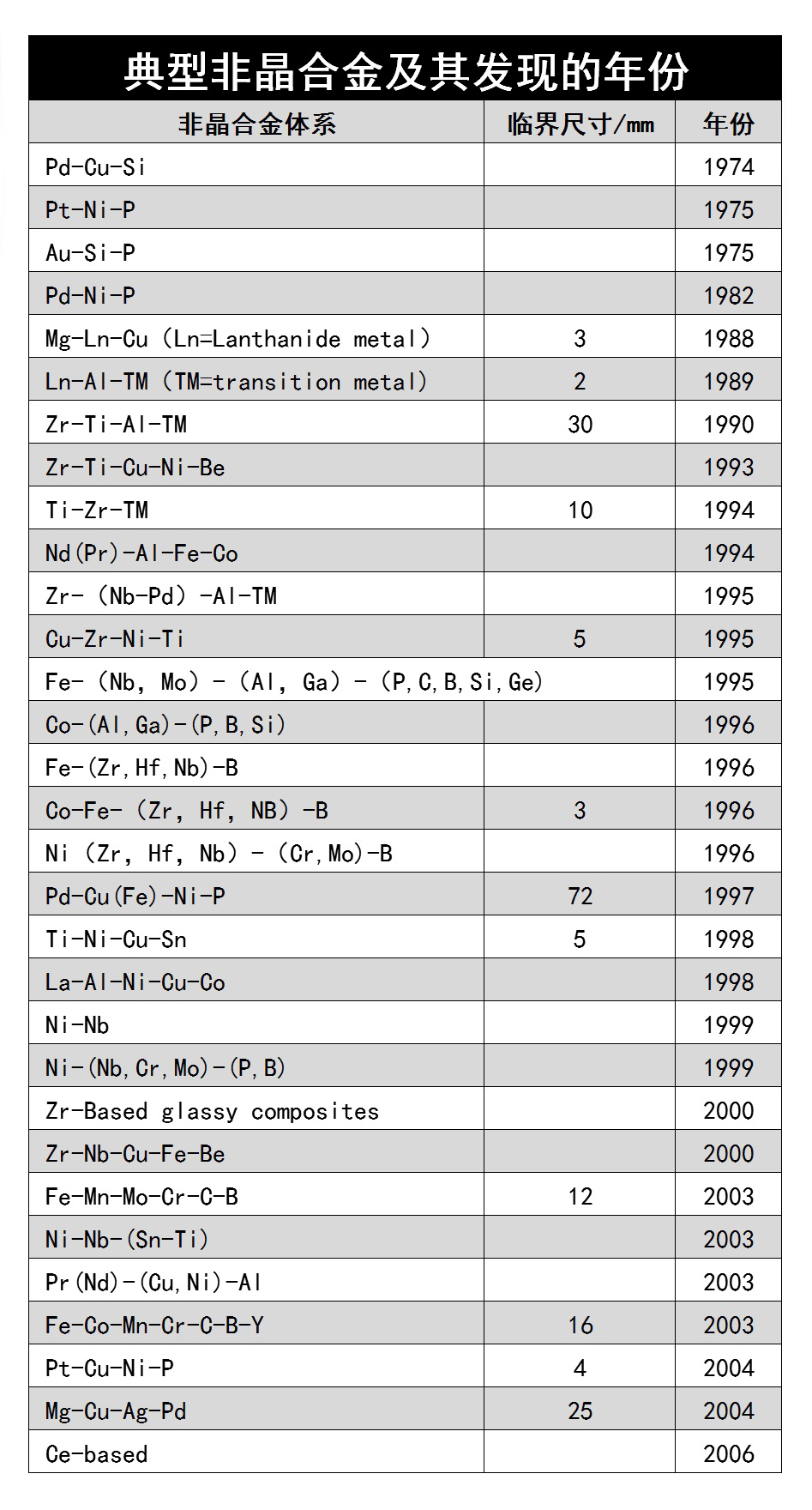

大师的工作带动了非晶合金领域的快速发展,一系列新型块体非晶合金如雨后春笋般地被开发出来, 这些体系包括 Ti基、Cu基、Fe基、Ni基、Hf基、Co 基、Ca基、Au基等体系。 中科院物理所也研制出一系列稀土基、CuZr二元体系、Ta基、Sr基、Zn基、CaLi基等新体系。

Johnson等人在发现 ZrTiCuNiBe大块非晶合金系列后,很快组建了非晶合金公司(Amorphous Alloys Corp.),生产非晶合金粉末。

90年代初期

Johnson教授研制出一种名为Vitreloy的合金,并创建了液态金属技术公司。这种新材料中包含了锆、钛、铜、镍等大金属原子以及较小的铍金属原子,它比钢更具弹性,锻造温度仅在400℃左右,而锻造钢需要达到1000℃的高温,这就使得它有可能成为一种理想的制造业用材。

1997年

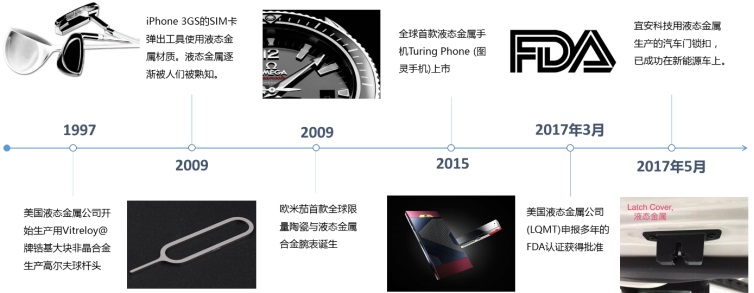

该公司开始生产用于高尔夫球杆杆头的Vitreloy@牌锆基大块非晶合金。

2002年5月22日

该公司重组为液态金属科技股份公司(Liquidmetal technology),并在纳斯达克上市(股票名称:LQMT),成为首家上市的生产非晶合金的公司。

国内非晶合金研究十分活跃

进入21世纪以来,大块非晶合金的研究又有了长足的进步,国内非晶合金的研究同样十分活跃。

国内中科院物理所汪卫华研究组在非晶合金方面的研究近年来取得了重大进展,其主要集中在多组元块体非晶合金的制备工艺、形成规律、结构、物性方面的研究;汪卫华教授等发现了新型Ce基和Ho基等大块非晶合金。2007 年,根据泊松比判据,通过对 ZrCuNiAl 非晶合金成分的微调整发现了一系列超大压缩塑性非晶合金。其中铈基金属玻璃新材料的工作被评为2005年中国基础研究10大进展。合成室温超大塑性金属玻璃研究被评为2007年中国基础研究10大进展。

哈尔滨工业大学的沈军等将Fe基非晶合金的尺寸提高到16mm。

中科院金属所的胡壮麒对块体非晶的计算机模拟及其力学性能方面做了大量研究。

中科院金属所的徐坚研究组制备出了目前世界上强度最高和具有强非晶形成能力的镁合金,对推动镁基金属玻璃作为新一类轻质高强度材料的应用具有重要意义。

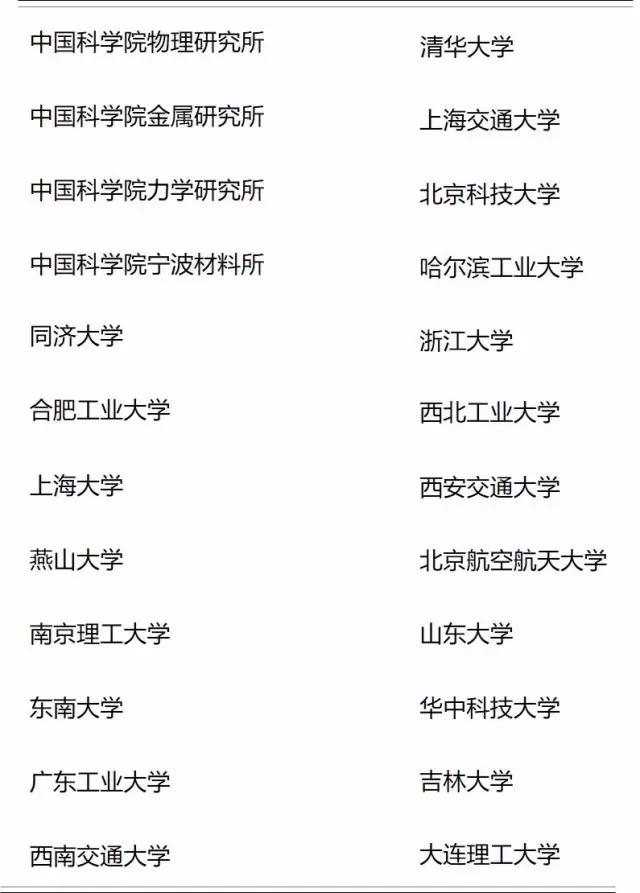

总体来看,我国在非晶合金的研究开发方面基本与国际同步。国家973计划、国家自然基金等都对该领域进行了部署,出现了中科院物理研究所、中科院金属研究所、北京航空航天大学、浙江大学、北京科技大学、大连理工大学等20多家研究机构的研究团队。

国内主要非晶研究机构

注:排名不分先后

产业化条件已基本成熟,逐渐走上联合发展之路

二十世纪九十年代以来,块体非晶合金材料不仅在民用方面受到广泛的关注,而且在一些军事领域亦引起了世界军事强国的极大重视,世界上各主要工业强国均投入了大量的人力、物力进行各种块体非晶合金材料的应用开发。基于上述这些性能,块体非晶合金材料主要应用在军事、空间工程材料、精密加工、体育休闲用品、电子产品壳体和医疗器械等领域。

液态金属应用标志性里程碑

除了上面这些应用,比较高端的还有美国陆军将液态金属拿来做穿甲弹的弹头、被NASA拿来做Genesis宇宙飞船上的太阳风收集器、被BP拿来做钻油平台的钻头。

随着越来越多的非晶合金商业化应用,说明非晶合金的产业化条件已基本成熟。为了加快非晶合金的产业化进程,非晶行业众多企业和研究机构也走上了联合发展之路。

2015年7月3日

东莞宜安科技股份有限公司(股票代码300328)以自有资金和专利技术投入,中国科学院金属研究所以其拥有的专利技术投入,合资成立“中科宜安液态金属有限公司”。

2016年10月27日

宜安科技实际控制人李扬德教授完成对美国液态金属公司(LQMT)6340万美元的投资,李扬德教授出任LQMT董事长。美国液态金属公司拥有全球最核心、最顶尖和覆盖范围最广的液态金属材料配方、关键加工技术等相关知识产权,是全球液态金属行业的标准制定者。

由于Liquidmetal全面完善的专利布局,以前国内企业要做非晶合金,想要完全规避专利风险十分困难。随着李教授完成对美国液态金属的收购,打破了美国液态金属公司在材料、设计、工艺等相关专利上森严的壁垒。

这些专利上的风险已变得可控,中国做液态金属不再畏手畏脚。

至此,液态金属开启了一个崭新的时代,我国科研机构和相关企业先后在多个领域取得了战略突破和原始创新,在产业化推进等方面已有一定的领先优势,2017年迎来了液态金属元年。