非晶“杰出青年科学奖”代表性研究成果展播——兰司

“中国材料大会2017暨银川国际材料周”于7月6日-7月12日在银川举办在7月9日举办的非晶与高熵合金分会开幕式上,杰出青年科学家奖(Outstanding Young Scientist Awards)揭晓,5名在非晶领域取得突出成果的优秀青年科学家获得了此项殊荣,其中包括南京理工大学材料科学与工程学院/格莱特研究院青年教授兰司。

杰出青年科学家奖(Outstanding Young Scientist Awards)是由液态金属科技公司(Liquid Metal)公司和宜安科技集团2016年创设,每年颁发一次,每次奖励5名在非晶领域取得突出成果的38岁以下优秀青年科学家,旨在促进非晶合金科学研究的进步和发展。

杰出青年科学家——兰司

兰司,南京理工大学材料科学与工程学院/格莱特研究院青年教授,香港城市大学/香港城市大学深圳研究院中子散射中心兼职研究员,国家重点研发计划项目“中子散射极端样品环境”研发课题和国家基金委国际交流重点项目骨干成员,主持国家自然科学基金、江苏省自然科学基金等项目。2012年10月博士研究生毕业于香港中文大学物理系材料科学与工程专业,获得杨振宁奖学金以奖励优秀研究。2009年6月硕士毕业于武汉大学动力与机械学院材料工程系,获得优秀共产党员称号。2012年11月至2014年11月于香港城市大学物理与材料科学系担任博士后研究员、研究员等职位。荣获牛津大学和卢瑟福实验室散裂中子源2013年中子散射学校"研究提议大赛冠军。

主要成绩:

2017年担任国际上久负盛名的Gordon Research Seminars of Neutron Scattering(戈登研讨会中子散射分会)创始主席;美国材料研究学会MRS、TMS、香港物理学会会员;两届裘搓基金会中子散射学校优秀导师。运用国内外知名的中子和同步辐射等大科学装置,包括美国橡树岭国家实验室的散裂中子源(SNS)、美国阿贡国家实验室的同步辐射光源(APS)、澳洲中子源(ANSTO)以及日本中子源(J-PARC)等,针对大块金属玻璃等非晶合金材料相变过程中微观机构的演变展开了一系列原位中子/同步辐射散射以及原位透射电子显微镜的研究,获得非晶和液态相变过程最直接的结构证据,以期解开非晶合金结构和形成能力的秘密。在Nature Communications、Advanced Materials、Applied Physics Letters等SCI期刊上发表相关论文二十余篇。

2017年3月发表的自然通讯文章“金属玻璃中的隐藏非晶相以及重入过冷液体”研究成果揭示了以Pd-Ni-P为典型的非晶合金中所发生的非晶多形性转变的微观结构机制,并将其与困扰学界逾四十余年的非晶合金玻璃转变温度以上、晶化温度以下的异常放热峰联系起来,被中国科学基金委于首页以要闻报道,同时以中、英、日三种文字被中外各大媒体报道。

Pd-Ni-P 金属玻璃中的隐藏非晶相以及重入过冷液体

中文摘要:

自 1959 年美国加州理工大学 Duwez[1]发现 Au-Si 非晶合金(又称金属玻璃或液态金属)以来,非晶合金优异的性能已经引起人们广泛关注,被应用到如变压器、运动器材、手机壳等诸多领域。非晶合金的相变因其结构的复杂无序性而成为困扰学界的难题之一[2]。1969 年,美国哈佛大学 Turnbull 和陈鹤寿等首次提出 Pd-Si 非晶合金在玻璃转变点以上(Tg)会由于短程有序结构的变化而出现液态相变[3]。这一看似违背传统热力学定理的命题引发了长达半个世纪的争议。1970 年代随着 Pd-Ni-P 非晶合金的发现[4],其作为一个完美模型体系,揭开了块体金属玻璃的研究序幕。研究发现,该合金体系在玻璃转变温度以上、结晶温度(TX)以下,会出现异常放热峰。最初,该异常放热峰被解读为结晶及其触发的液相成分分离过程[5]。后续研究否定了这一假设[6],认为这一过程可能只与非晶合金内部的短程有序变化有关[7],并不涉及成分分解过程。文献研究表明,具有类似异常放热峰特性的优秀玻璃形成合金体系还包括铁基、锆基、铜基、镁基、镍基等。探明该异常放热峰的微观结构本质,在合金结构调控以及新型非晶合金设计与研发等方面,具有广泛的研究和实用意义。

成果介绍:

来自南京理工大学的兰司老师(第一作者)和香港城市大学的王循理教授(通讯作者)领衔四国(中、美、澳、日)科学家,采用一系列先进的原位实验手段,包括美国阿贡国家实验室先进光源(APS)高能同步辐射、澳洲核科技组织中子源小角散射(ANSTO)以及日本北海道大学电镜中心的双球差透射电子显微镜和高压电镜等,解释了这一困扰了非晶合金领域逾四十年悬而未解之谜。原位同步辐射和中子等散射检测手段可无损检测大块非晶合金结构变化,结合直观的数据解读,避免了电镜样品制备过程引起的人为错误,是解决这一难题的关键所在。研究发现 Pd-Ni-P 非晶合金热分析过程中的异常放热峰伴随着液-液相转变,该相变过程短程有序结构并无明显变化,然而中程有序结构发生了显著变化。当加热合金到玻璃转变温度以上,过冷液相会先转变为另一个具有较高有序度的隐藏非晶相(Hidden amorphous phase),紧接着在较高温度重新转变为最初的过冷液相。重入自旋玻璃[8]和重入胶体玻璃[9]已有文献报道,具有重要的理论意义。本文还首次报道了非晶合金中存在的重入过冷液体(Reentrant supercooled liquid)现象。研究同时探明,运用该成果可设计恰当的热处理工艺,实现非晶合金的结构调控。

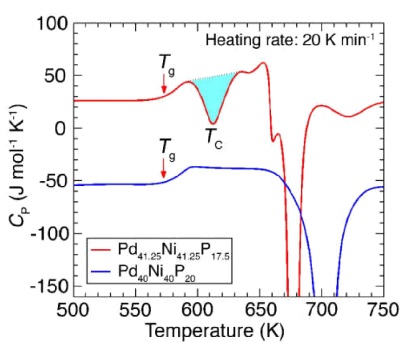

图 1. Pd-Ni-P 非晶合金加热过程的异常放热峰

如图 1 所示,(Pd0.5Ni0.5)100-xPx (x=17 ~ 19)合金,例如 Pd41.25Ni41.25P17.5,在加热(20Kmin-1)过程中在 TC(612 K)附近(如阴影所示)有一个异常放热峰,这一温度比 TX (653 K)低约 41 K。而(Pd0.5Ni0.5)100-xPx(x>19)合金,如 Pd40Ni40P20,比热测试曲线没有该异常放热峰。两个非晶合金的 Tg 接近,约 570 K。

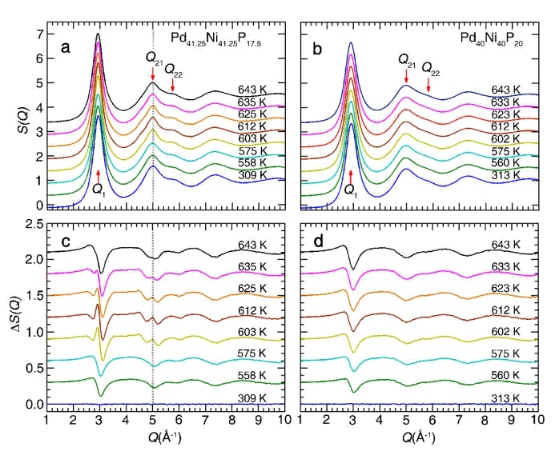

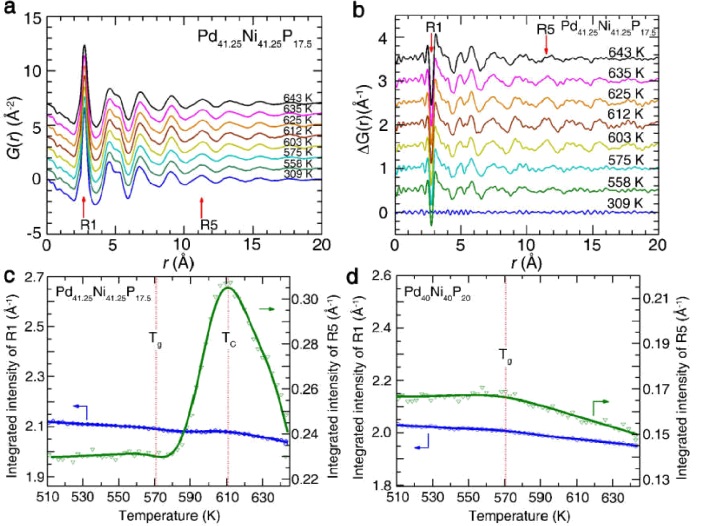

升温过程原位同步辐射高能 X-射线衍射结果表明 Pd41.25Ni41.25P17.5 在玻璃转变温度以上发生了异常的结构变化过程,而 Pd40Ni40P20 表现为常规玻璃到超过冷液体结构转变过程。图 2a 和 2b 分别为 Pd41.25Ni41.25P17.5 和 Pd40Ni40P20 非晶合金随温度变化的 X-射线散射结构因子。图 2c 和 2d 分别为两个合金不同温度下结构因子减去 303 K 合金的结构因子得到的差值曲线。差值曲线将非晶合金在加热过程中的结构变化进行了放大,差值曲线直观的表达出除衍射峰位置、峰宽度和峰强度等信息。分析表明 Pd41.25Ni41.25 P17.5 在玻璃转变温度以上的散射结构因子的几个主要衍射峰,如图中虚线所示第二个衍射峰 Q21 的强度随着温度的上升先变强后减弱,在 TC 处衍射强度达到最大值。在 Pd40Ni40P 20 合金的衍射数据中,没有出现如 Pd41.25Ni41.25P17.5 合金的结构异常变化现象。

图 2.原位同步辐射高能 X-射线衍射测试结果

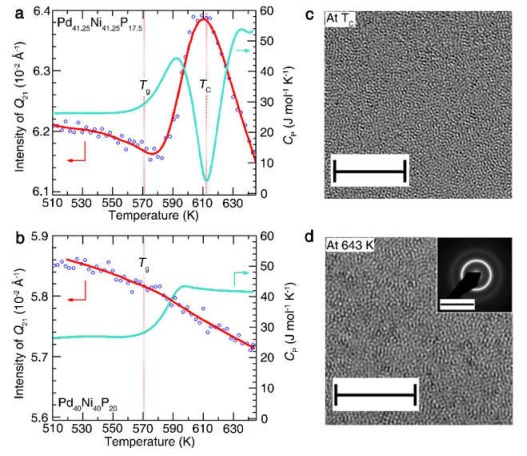

图 3. 超过冷液相区隐藏高有序度非晶相的直接证据,高分辨图标尺为 5nm,电子衍射图标尺 10 nm-1。

图 3 清晰地表达了将 合金结构变化和热力学异常散射峰的 关联。图 3a 为对 Pd41.25Ni41.25P17.5 的 Q21 峰值附近衍射强度积分随温度变化曲线和比热测试数据,数据表明其衍射强度在玻璃转变温度以上在 TC 附近达到峰值随后落回到 Tg 附近的数值。相比之下同样分析方法得到的 Pd40Ni40P20 的数据(图 3b)并未出现这样的结构异常,体现为普通玻璃形成液体的性质。对加热到 TC 和 643K 温度的两个 Pd41.25Ni41.25P17.5 合金样品的淬火样品进行的球差矫正高分辨电镜检测数据进一步证实,在加热过程中没有发生结晶。

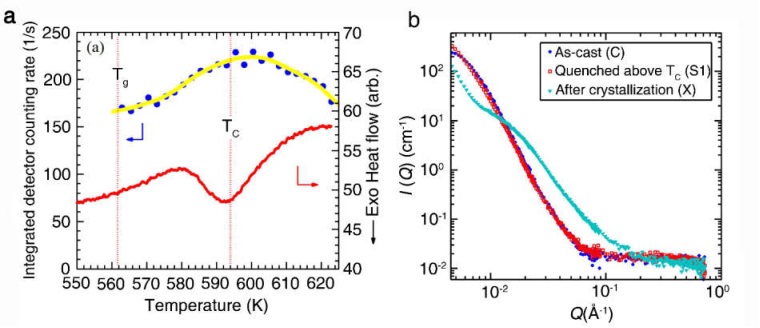

小角中子散射是探测纳米尺度(大于 2nm)成分和结构不均匀涨落的最佳无损检测工具之一。Pd41.25Ni41.25P17.5 为同步小角中子散射和热分析测试结果排除了非晶合金在加热过程中发生成分分解(液相分离)的可能性,同时进一步证实了重入过冷液体现象的发生。图 4a 为小角散射探测器的强度随时间变化的曲线,与同步热分析数据比较可见,在 2.5 K min-1 的速率加热到 594 K 的过程中间,强度在 TC 处达到峰值,随之回落到 Tg 位置强度值。如图 4b 所示,比 TC 以上淬火下来的非晶样品和原始铸态的大范围的小角散射曲线是基本重合的。但是结晶以后(TX 以上)的淬火样品的小角散射曲线一定尺度(约 30nm, Q=~0.02 Å-1)出现了强度的大幅增长。

图 4. Pd41.25Ni41.25P17.5 非晶合金同步小角中子散射和示差扫描量热法测试数据。

同步辐射高能 X-射线衍射数据傅里叶变换后可得到径向分布函数(Pair distribution function,PDF),从而获取时空间从短程到中程序尺度的结构信息。图 5a 为 Pd41.25Ni41.25P17.5 升温过程非晶合金径向分布函数。图 5b 为不同温度下的 PDF 减去室温 303 K 的 PDF 的差值函数。箭头所示分别为最近邻原子壳层和第五原子壳层。由 Pd41.25Ni41.25P17.5 两个壳层的 PDF 积分数据随温度变化的规律(图 5c)可知,最近邻壳层有序度变化不太显著,而作为中程有序尺度的第五壳层的有序度显著的增强然后减弱,进一步证实重入过冷液体现象,同时表明液-液相变过程中隐藏非晶相的出现是受中程序尺度结构(大于 11Å)变化影响较短程序尺度结构变化更为明显。作为对比,图 5d 为 Pd40Ni40P20 合金升温过程各壳层有序度变化规律,并未显示异常结构变化。

图 5. Pd-Ni-P 非晶合金加热过程实空间的结构分析

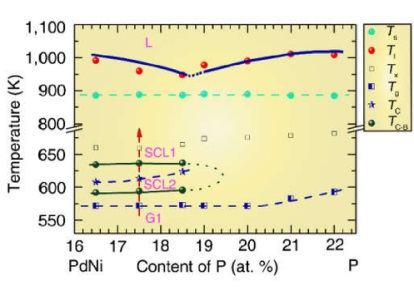

基于(PdNi)80+xP20-x 合金热分析数据,我们构建了该合金体系的伪二元相图。由图 6 红色虚线箭头所示,在升温过程中,Pd-Ni-P 非晶合金先经历玻璃转变进入第一个超过冷液相(SCL1),然后进入第二个具有较高有序度的超过冷液相(SCL2 ),最后在较高温度重入为最初的超过冷液相(SCL1)。图中青绿色线条所包含的区间为 隐藏非晶相区。

图 6.Pd-Ni-P 非晶合金伪二元相图及升温过程相变顺序示意图。

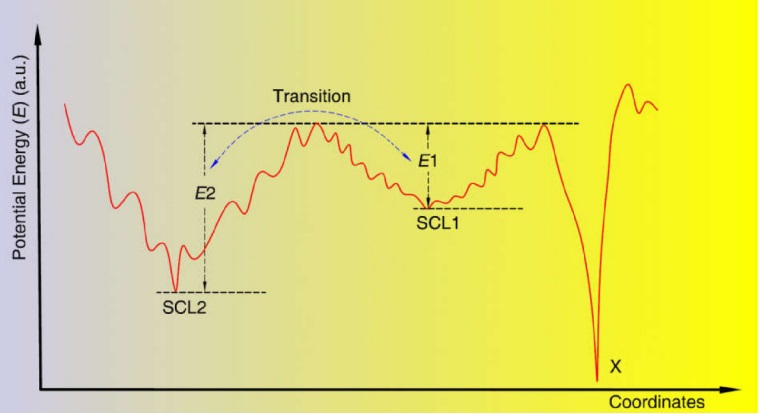

该研究还从热力学的角度解释了重入过冷液相现象。如图 7 所示,具有重入过冷液体性质的合金在高温下和刚经过玻璃转变温度的最初的过冷液相 SCL1 相比于具有较高有序度的 SCL2 过冷液相具有更多的小能谷,表明 SCL1 具有更大的结构熵。同时 SCL2 在相变温度处(TC)具有更低的势能,因此当加热到 TC 温度,隐藏的非晶相会不可避免的显现出来。而 SCL1 由于具有较大的熵值,因此继续加热会导致 SCL2 重新转变为 SCL1。

图 7. 所提议 Pd41.25Ni41.25P17.5 合金的能量势垒景图

总结和展望

该研究发现了 Pd-Ni-P 过冷合金液体的隐藏非晶相,同时探明了相关液-液相变发生的直接原位结构数据。这一发现解释了该合金体系近半个世纪的热力学奇异放热峰现象。原位同步辐射高能 X-射线衍射发现,在相变点附近中程有序尺度的结构会发生显著变化。同时小角中子散射和热分析检测探明在相变点附近会出现两相共存现象。所有数据一致证实,在该合金体系热扫描过程会发生重入过冷液体现象。该研究虽然采用 Pd-Ni-P 这一具有优异非晶形成能力的合金体系,但其揭示的规律同样可用于解释在大量大块非晶合金中发生的热力学奇异放热现象。在一些玻璃形成体系,如铁基非晶合金体系,具有该奇异放热现象的合金往往具有较强的玻璃形成能力。同时由于该研究揭示的相变点位于玻璃转变温度以上结晶温度以下,比较容易通过传统的热处理方法来调控非晶合金原子尺度的结构,从而调控合金性能。因此,该研究的发现对于开发优异非晶形成能力的合金体系的及其结构-性能调控具有十分重要的指导意义。