非晶“优秀研究生奖”代表性研究成果展播——刘乐华

“中国材料大会2017暨银川国际材料周”于7月6日-7月12日在银川举办。在7月11日举办的非晶与高熵合金分会的闭幕式上,20名研究生获得了“优秀研究生奖”,其中包括清华大学机械工程系博士研究生刘乐华。

该奖项是由液态金属科技公司(Liquid Metal)公司和宜安科技集团赞助,奖励20名在非晶领域表现优异的研究生。推动中国非晶合金走向更高水平。液态金属科技公司(Liquid Metal)公司和宜安科技集团公司秉着支持全球和中国非晶事业发展的使命和责任,将在今后继续对中国非晶合金论坛和杰出科学人员予以大力支持。

优秀研究生--刘乐华

刘乐华,2014年7月华南理工大学国家金属材料近净成型技术研究中心硕士毕业,师从杨超教授,硕士期间主要从事基于非晶粉末的高强韧钛合金制备及相关基理研究,获得过“硕士研究生国家奖学金”,硕士论文获“华南理工大学优秀硕士毕业论文”荣誉称号。2014年9月免试推荐至清华大学机械工程系攻读博士学位,师从李培杰教授。现博士三年级研究生,主要从事非晶合金及复合材料的真空压铸制备及相关机理研究。目前,共发表SCI论文14篇,专利5项,其中第一作者(或除导师外)论文8篇,授权发明专利2项,授权实用新型1项,第一作者论文被引用101次。其中,第一作者2篇论文分别获得过“第二届亚洲粉末冶金大会最佳论文奖”,“中日友好NSK机械工学优秀论文奖”。

代表性论文之一:

A new insight into high-strength

Ti 62 Nb 12.2Fe 13.6 Co 6.4 Al 5.8 alloys with

bimodal microstructure fabricated by semi-solid sintering

中文摘要:

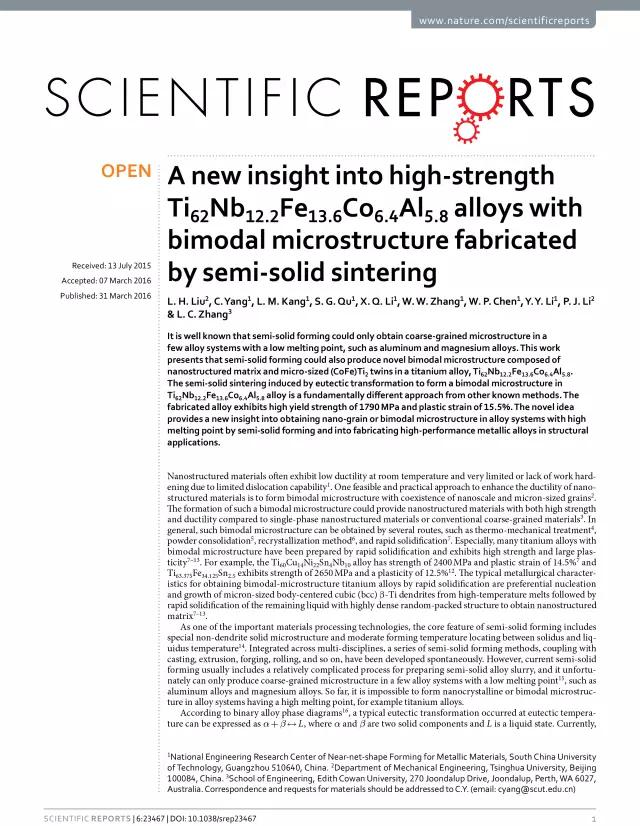

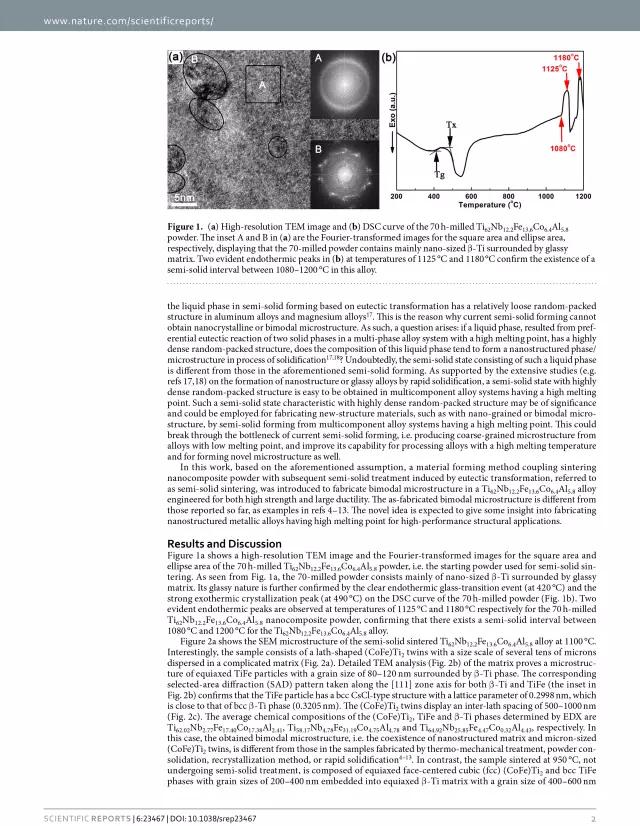

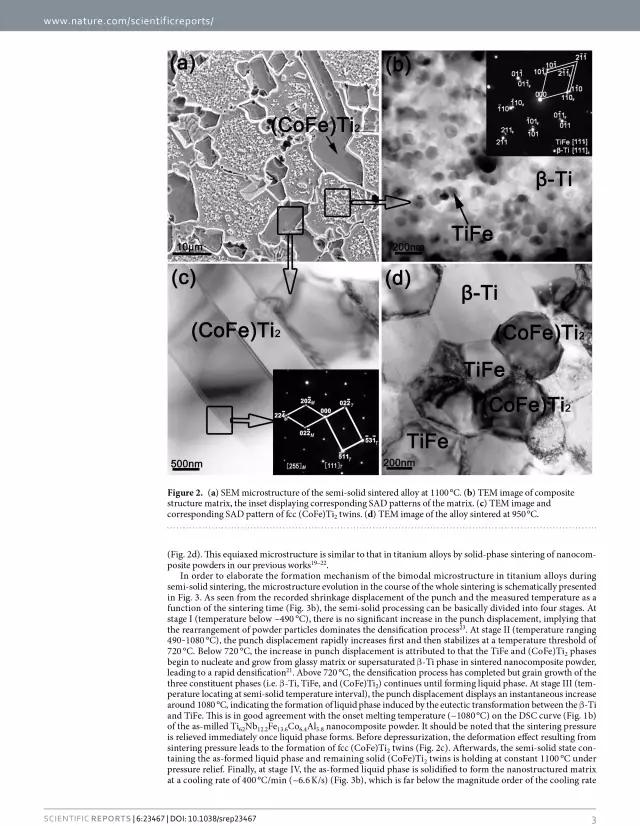

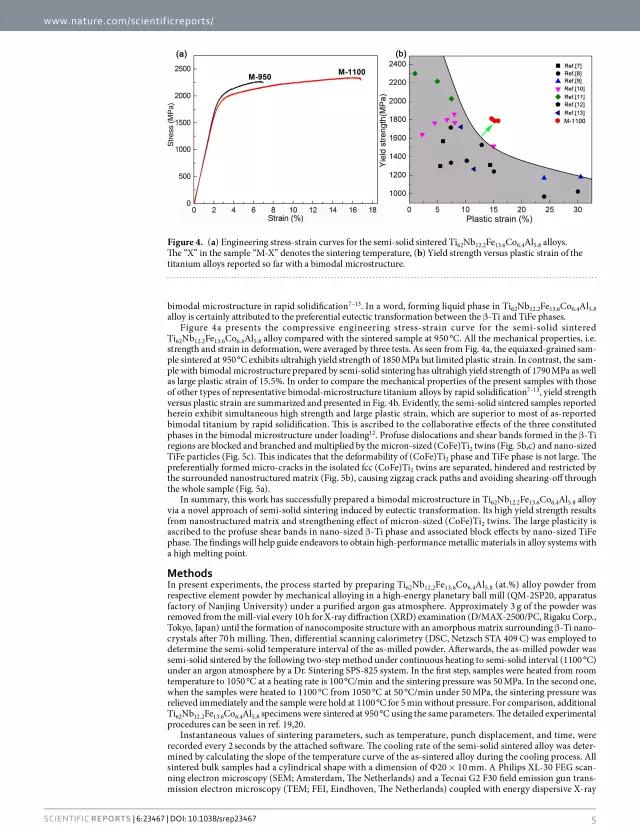

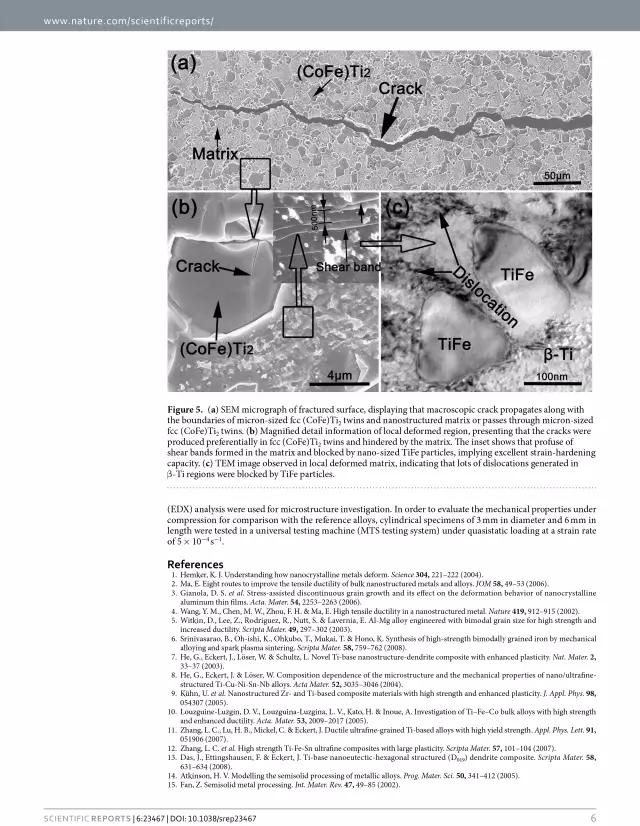

2003年,德国institut für Metallische Werkstoffe研究所He等 在Nature Materials上撰文,公开了一种利用铜模吸铸技术,通过在纳米晶基体上析出微米尺度的树枝状第二相,制备多尺度材料的新方法。研究发现,通过该工艺制备的多尺度材料可在保留纳米材料超高强度的同时,还可极大的提高材料的塑性。该方法报道后受到国际社会的广泛关注,此后十几年中,一系列的钛基、铜基、铁基、铝基等高强韧纳米晶-树枝晶状多尺度材料基于此思路得到开发,并在Acta Materialia,Scripta materialia等期刊上大量报道。然而,该类方法制备的纳米晶粒材料存在如尺寸小、成分范围窄、树枝晶状第二相易于出现应力集中等不足。本论文是针对现有方法的不足,首次提出一种新型的多尺度纳米结构材料的制备方法——非晶粉末半固态烧结法。该方法是首先通过机械合金化制备出非晶态粉末,然后创新性地通过将非晶粉末加热到半固态,利用应力诱导固相的孪晶化及非晶粉末共晶反应产生的熔体的高原子密堆结构特性,在较快速度冷却速率下制备出具有纳米晶基体-微米孪晶结构的多尺度材料的一种工艺。该工艺制备的钛基多尺度材料,通过结构表征发现,其由100纳米左右尺晶基体包围10微米孪晶相组成。通过力学性能测试发现,屈服强度高达 1790MPa,塑性应变为15.5%,其力学性能高于目前所报道绝大部分通过传统工艺制备纳米晶-树枝晶状多尺度结构材料。目前,该方法已经被证明具有普适性,已经在不同体系中得到了应用,相关结果已经发表于Acta Materialia等期刊上。本论文的研究为高性能多尺度纳米材料制备提供了一条全新制备途径,为该类材料作为结构材料应用提供了可能。